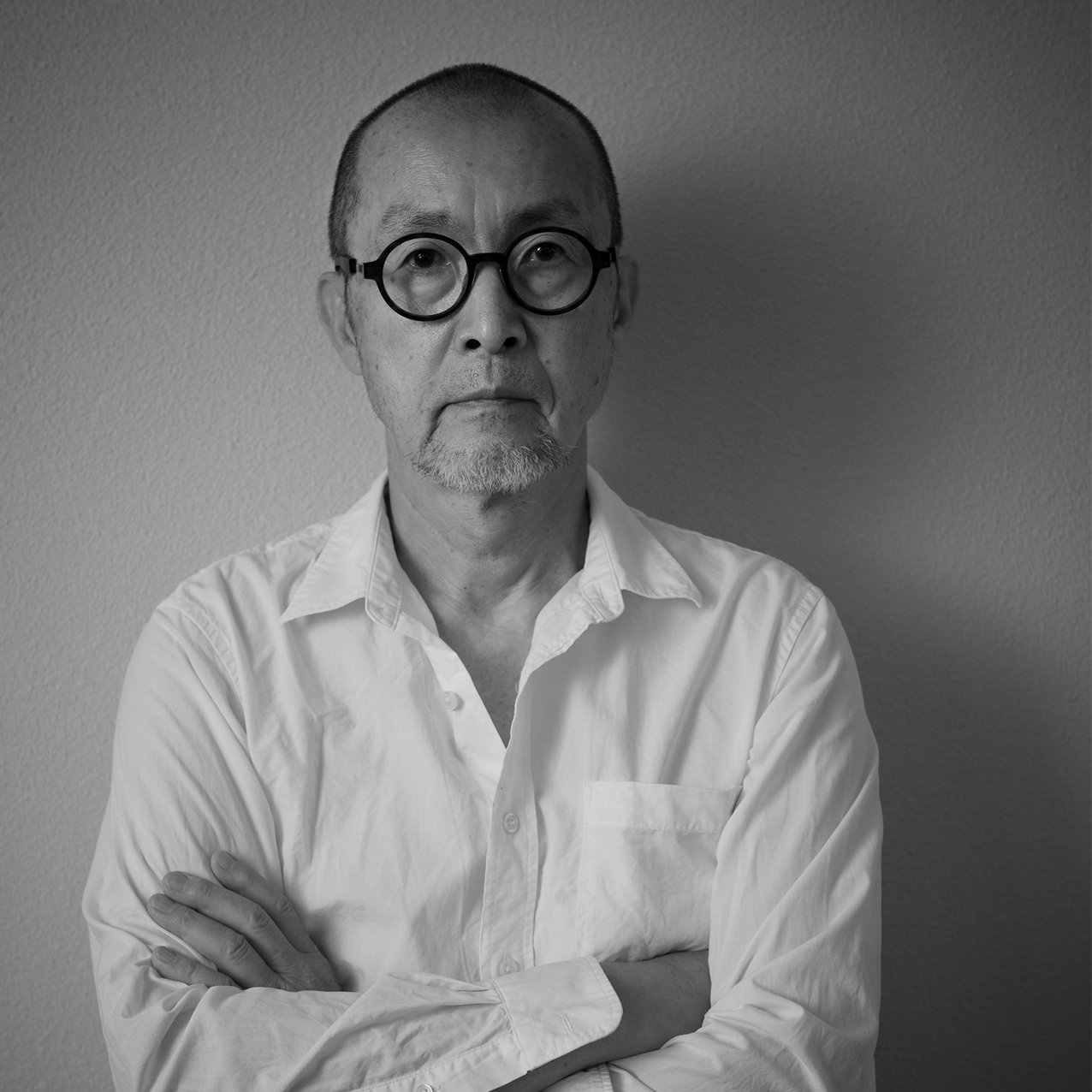

ARTIST INTERVIEW

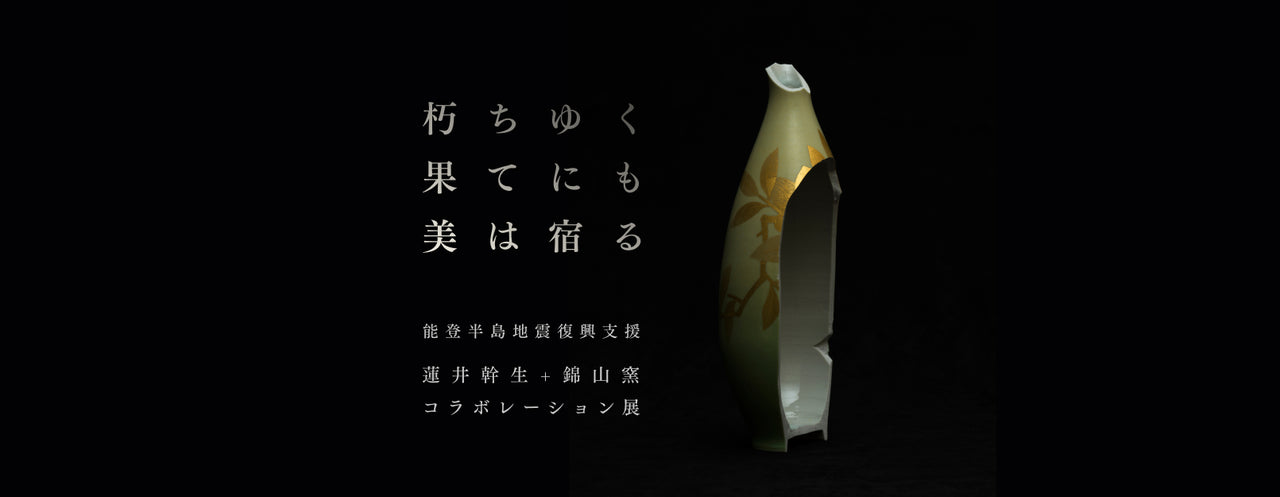

震災被害に葛藤しながらも「壊れるというなかに美を感じてしまう」と明かす蓮井幹生。かねてから親交のあった窯元〈錦山窯〉から令和6年能登半島地震に被災したことで所蔵する歴代の名品が破損したことを聞き、「不謹慎ながらも」撮影の衝動にかられたといいます。自然の摂理をテーマに作品を発表してきた写真家を惹きつける普遍的な美しさとは?

ABOUT ARTIST

Photographer. Born in Tokyo in 1955. Influenced by his father, an amateur photographer, he began taking photographs at a young age. After dropping out of Meiji Gakuin University's Faculty of Sociology, he studied under art director Takeshi Moriya. As an art director, he has worked on many advertisements and record jackets. He taught himself photography from the age of 30, and became a photographer after holding a solo exhibition in 1988. He attracted attention with his portraits of celebrities in Shinchosha's magazine "03," and has worked in a wide range of fields, including fashion and documentaries. Since around 2000, he has also been shooting movies, producing many promotional videos and commercials. His works are in the collections of the National Library of France and the Shadai Gallery at Tokyo Polytechnic University.

ABOUT EXHIBITION

Exhibition

Noto Peninsula Earthquake Reconstruction Support Exhibition: Mikio Hasui + Kinzan Kiln Collaboration Exhibition "Beauty Resides Even in the End of Decay" [Tokyo]

Venue

YUGEN Gallery

KD Minami Aoyama Building 4F, 3-1-31 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo

Dates

Opening Hours

Weekdays: 13:00-19:00

Weekends and holidays: 13:00-20:00

*Ends at 17:00 on the final day only

Closed Days

None

Date of presence

Admission Fee

free

Notes

-

Exclusive Interview with Keita Ando 2026.02.11(Wed)

-

Exclusive interview with Masakazu Kitayama 2026.01.08(Thu)

-

Exclusive interview with Naho Tatsumi 2025.11.24(Mon)

-

Exclusive interview with Tsukue Akimoto 2025.11.19(Wed)

-

DAILY FABLES Exclusive Interview 2025.11.04(Tue)

-

Exclusive interview with Okawa Ki 2025.10.28(Tue)