自然の原始的なエネルギーを描く

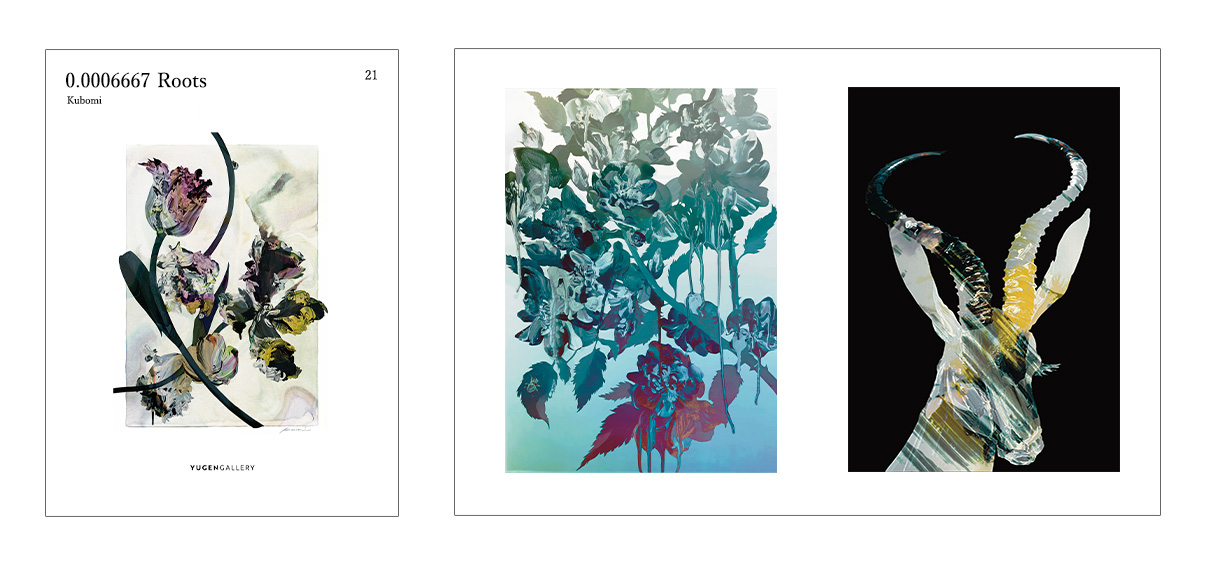

絵具の質量と筆の痕跡を感じさせる大理石模様。模様は渦巻き、動植物の姿となって現れる。煌めく日差しに空気が揺らぐなか、生命が宿り朽ち果てるまでのプロセスを一枚の絵画に表現するアーティスト、kubomi(クボミ)。

アナログで描いた絵をデジタルで取り込み、抽象画や写真といった複数の素材をつなぎ合わせる描法で自然が持つエネルギーの原始的な姿を抽象的に描いています。

1993年神奈川県横浜市出身。趣味で水彩画を描いていた祖父や出版社勤務の父に影響を受け、幼少期から美術に親しみ画家を志望。美術大学に進むための勉強をしていましたが、高校生の時にアレキサンダー・マックィーンやジョン・ガリアーノのコレクションに衝撃を受けます。

それまで日用品とばかりに考えていた衣服が「身に纏うアート」であることを知り、服飾の道へ。世界展開を視野に入れたブランドのチーフデザイナーに任命されるまでキャリアを積み上げ、ファッションでの経験は美術館で隔世的に飾られる作品ではなく「生活に近い芸術」を創作するkubomiの信条を形成しました。

幼少期から図鑑を模写していたというほど動植物に関心を寄せていたkubomi。画家として花と向き合うきっかけを鮮明に覚えているといいます。

「家の窓際に置いていたアネモネを移動させようとした時、花びらが散った姿に衝撃を受けました。花が散り茎だけとなった姿に西日が当たり、とても奇妙で魅力的に映った」

この時、手元にあったペンキと紙で衝動的にドローイングをしたといい、以来、花は彼女にとって重要なモチーフになっています。人間が作り出したものではない自然は時間や場所、見る人によって違う姿形となって現れる。自然が持つ魂、エネルギーは形を変えながらも燃え続ける無限の存在であることを感受し、アーティストのkubomiは生まれました。この記憶が彼女の芸術を育て上げます。

意識/無意識の色が混じり合う

記憶とは生命を構成する要素であり、ルーツであるとする本展「0.0006667」。細胞や染色体の動き、構造を顕微鏡で観察する際に必要な倍率は1,500倍以上とされ、1÷1,500=0.0006667の計算で算出された数値に「出自」「生まれ故郷」「根」といった意味を重ね合わせます。

すべての動植物やあらゆる物質には意識的な記憶とDNAに刻まれた記憶があり、それらが集まり姿形をなし、記憶が更新され変化や進化が起きる。まさに“万物は記憶である”とのテーマを表現した新旧作品約10点で構成します。

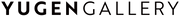

ペンキを使ったアナログペインティングを主体としていたkubomiが、近年取り組んでいるのがミクストメディア手法。これは、手描きで描いた絵にデジタル加工で色味豊かな抽象画を組み合わせる描法であり、モノクロームを基調とする作品が多い彼女に今、起きている進化。

本展では、これまでの作風から色数を圧倒的に増やし、複層的なテーマを表現した作品を一挙公開。中でもSNS上で一度だけ公開された作品「Massive Awake」は、kubomiにとって最大級のサイズの作品であり、本展のハイライトといえます。

大きなスケールに展開される色の混じり合いは生命のダイナミズムを感じさせ、kubomiの未来の表現の幹となるもの。グループ展などで単体作品で発表することはこれまでもありましたが、ミクストメディア作品をフルラインナップで揃えた初めての個展という点でも注目です。

記憶に刻むことの希望

同じ苗でも、まったく同じ色の花が咲くことはない。日差しや空の色、土壌といった環境が意識/無意識の記憶となり、ない混ぜになって色や形が現れる。マーブル模様や背景色を重ね合わせて描くのは生態エネルギーの循環。ミクストメディア作品により、kubomiが追求するテーマは深く掘り下げられていきます。

「絵を描いていて感覚的にしっくりくるのが、いろいろな色が混ざった名前もつかない色。赤いチューリップにしても色はまだらであるし、肌に赤色の光を照らせば肌色でもなく赤色でもない第三の色が現れる。だから、絵を描くときには抽象的な色であろうとする。それが私にとっての自然の解釈」

花の美しさは咲き誇る姿だけでなく、枯れる際にも宿るとする彼女の表現は“散り際の美学”といった捉え方では片落ちの感があります。生から死、意識から無意識へと続く永遠の過程に美を見出そうとしています。

私たちの存在や価値観は、分離し混ざり合い、塗り重ねられて一色に染まることはありません。人間が共感することとは実に脆いもの。日差しの色や煌めき、空気の揺らぎのなかで真理は絶えず私たちをはぐらかし、人間は生涯それを掴むことはできない。永遠に探究の過程にあります。

しかし、絶望はありません。記憶を残すことが、共感を超えた理解の手がかりとなり、そこに真理の感触があるからです。kubomiが、花弁が落ちる瞬間に美を目撃したように。