安藤圭汰 個展「灼熱と腐敗/凍寒と発芽」【福岡】

Exhibition Information

Venue

YUGEN Gallery FUKUOKA

Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, Chuo Ward, Daimyo 2-1-4 Stage 1 Nishidori 4F

Dates

Opening Hours

11:00 AM – 7:00 PM

Closes at 5:00 PM on the final day only

Closed Days

Every Tuesday

Reception

Date of presence

Admission Fee

free

Notes

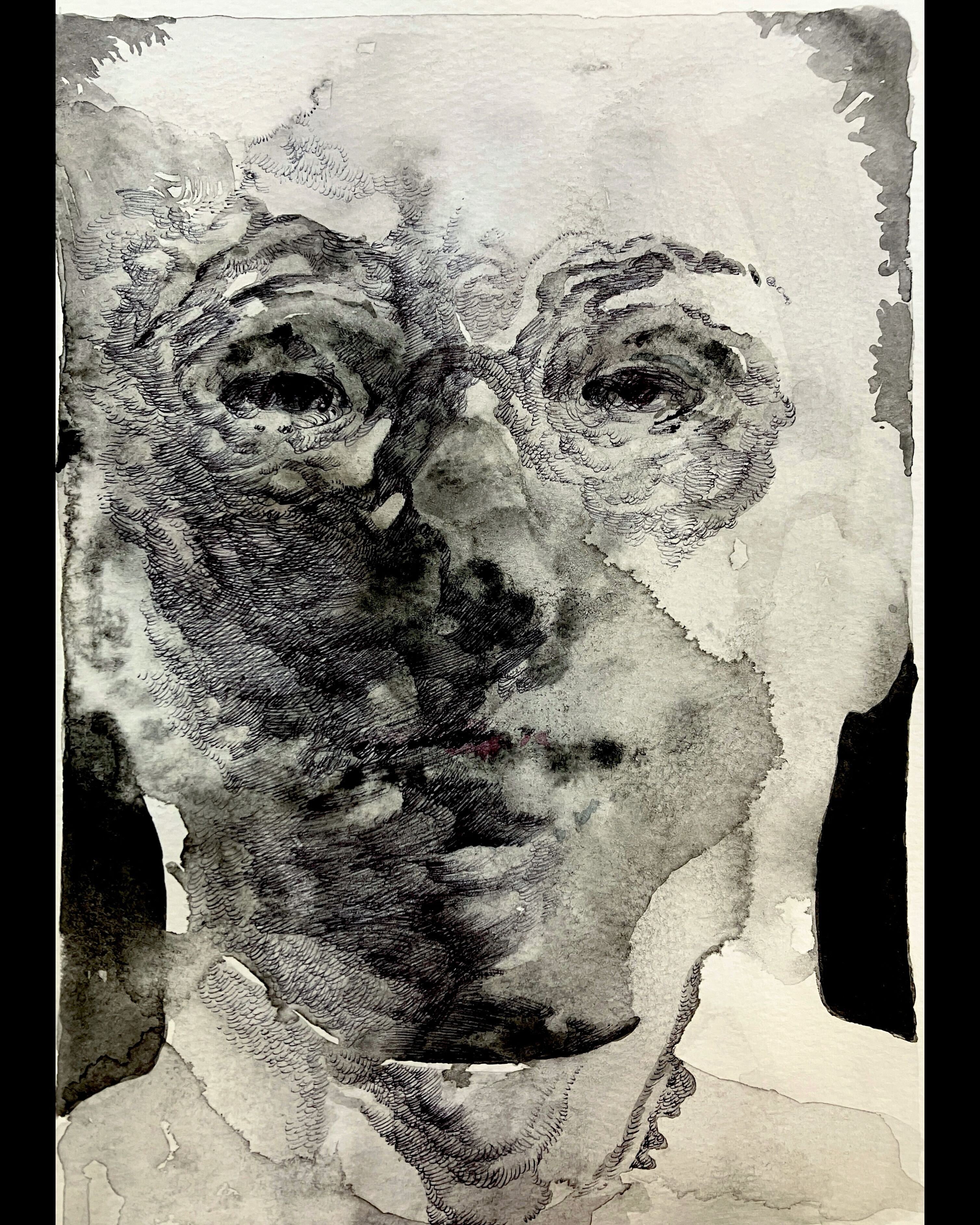

Exhibited works images

版画体験ワークショップのお知らせ

Statement

ARTIST INTERVIEW

Ando Keita / Painter. Born in Kawasaki, Kanagawa Prefecture in 1992. Graduated from the Department of Fine Arts, Faculty of Arts, Kyushu Sangyo University. Received an Excellence Award (work purchased) at the university's graduation exhibition. In 2019, he participated in the Artist in Residence program in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. Awards he has received include the Kinutani Koji Award recommendation, selection for the 34th Mitsubishi Corporation Art Gate Program (both in 2017), IAG Art Gathering (2018), and the Fukuoka Wall Art Project Excellence Award (2022). His television appearances include "1 Minute to the Future" (TV Nishinippon, 2025). Since 2024, he has been running the alternative space "MAA TAKA DON" in Fukuoka. He is currently based in Fukuoka.