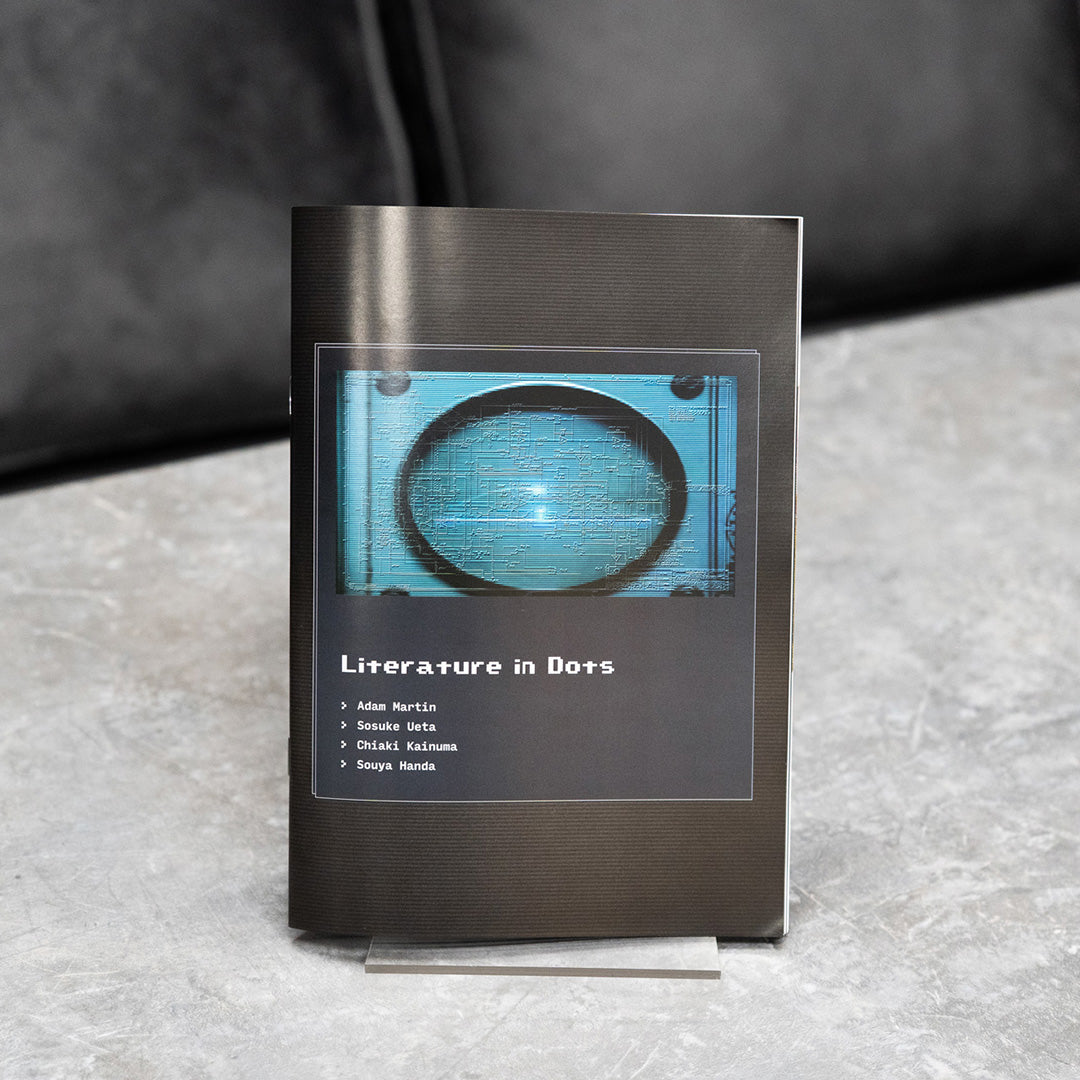

Souya Handa Project × YUGEN Gallery 共同企画展「Literature in Dots」【東京】

展覧会情報

会場

YUGEN Gallery

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

会期

開館時間

平日:13:00〜19:00

土日祝:13:00〜20:00

※最終日のみ17:00終了

休館日

なし

レセプション日程

在廊日

入場料

無料

注意事項

展示作品ハイライト

オープンニングレセプションについて

トークイベント「ゲームと育ったアーティストたち」

来場者限定オリジナル冊子を数量限定でプレゼント

ステートメント

作品販売について

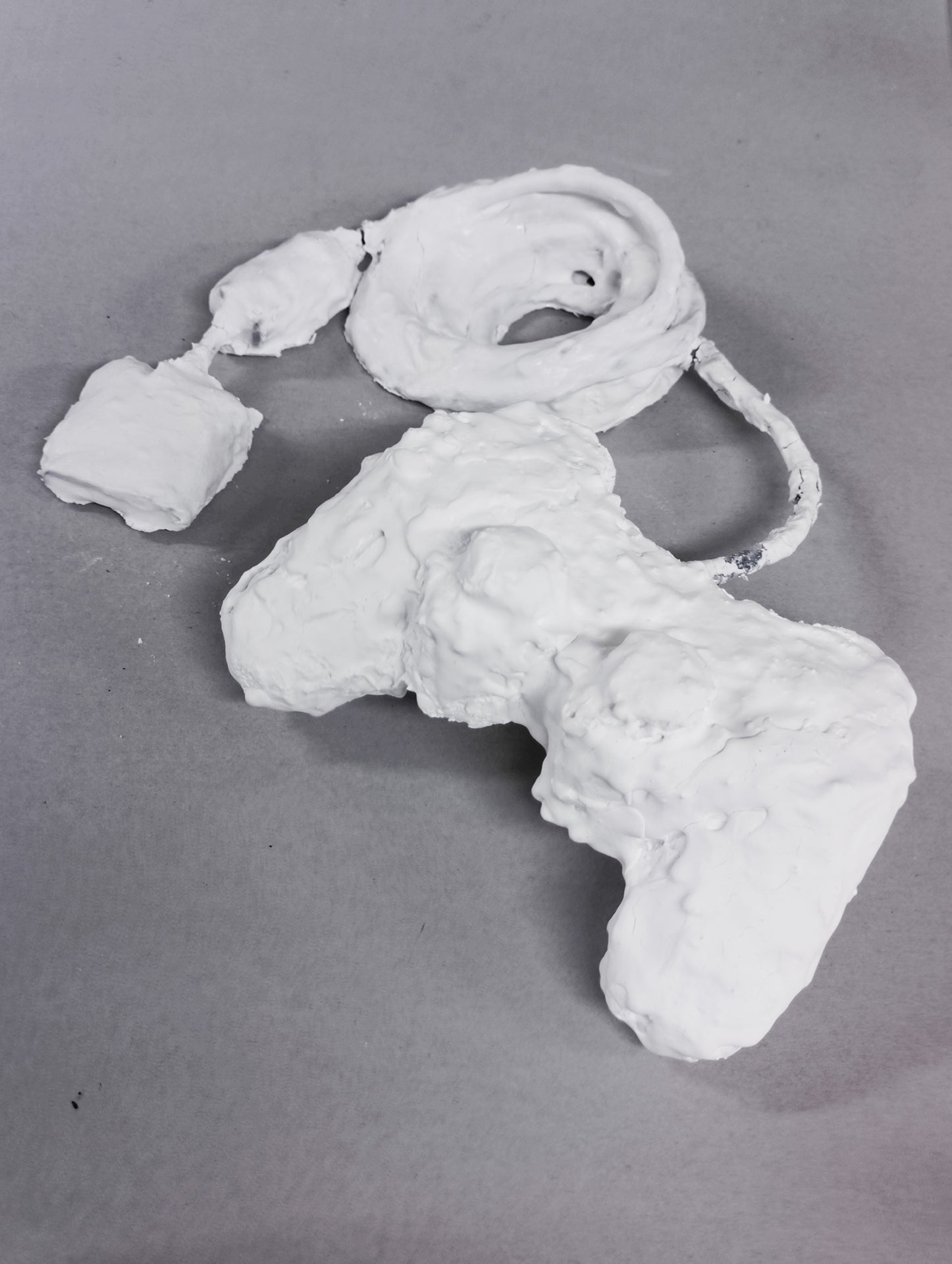

版画が印刷(コピー)による複数性や絵画とデザイン両方の要素を持っていること、またそれらの要素をイメージの起点として分野の横断を試みる。作品制作の過程と実践においては、自身の原風景である瀬戸内の海景がそうであるように、人と自然が並列に共生する関係性について再考し、それを版画技法や複製技術におけるインダストリアルな側面や、マテリアルごとに生じる視覚的な差異などを糸口としてビジュアル化することを試みている。

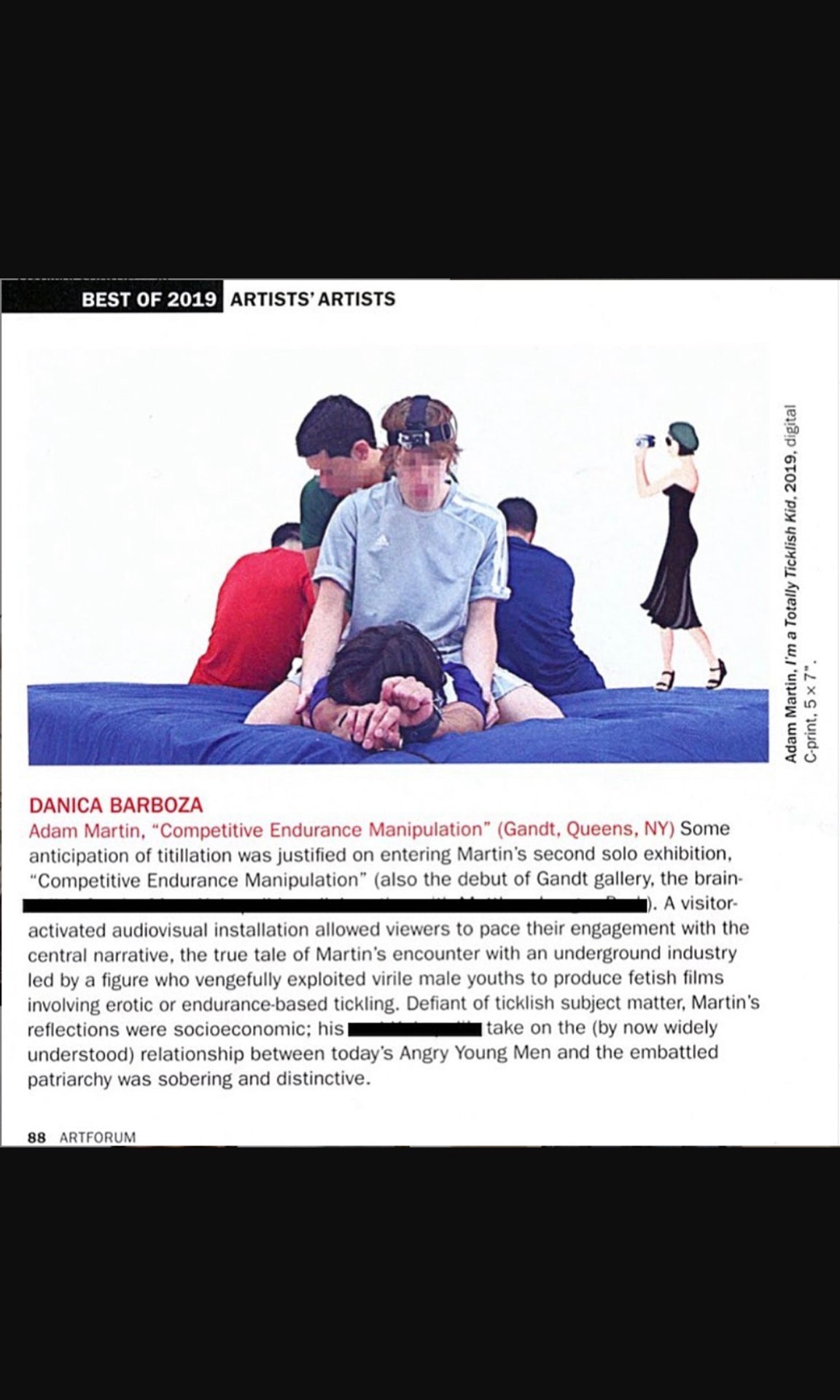

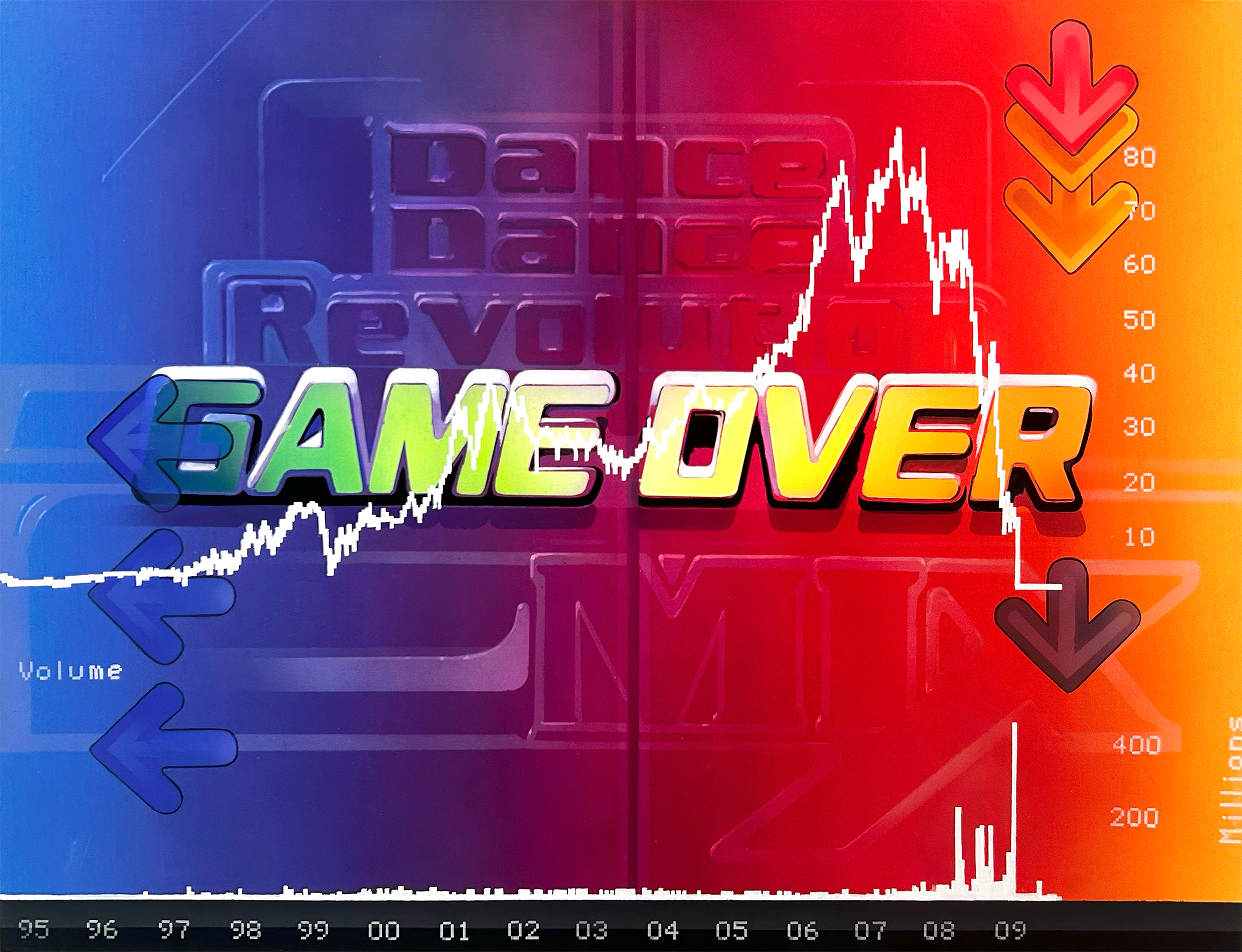

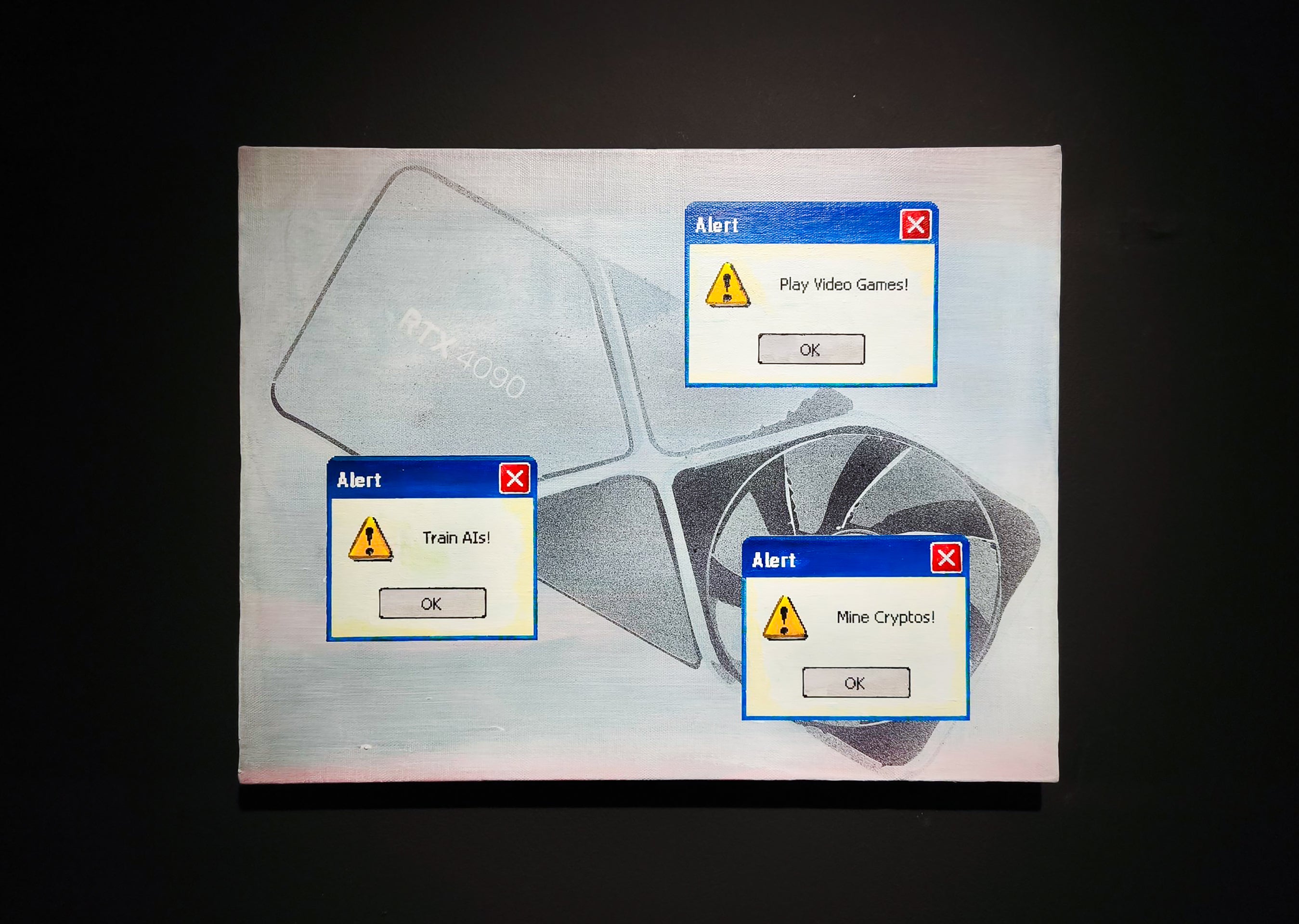

1995年東京生まれ。2018年多摩美術大学絵画学科卒業。雑コラやVaporwaveなどのインターネットカルチャーに影響を受けながら、資本主義社会の理想郷をテーマに、しばしば皮肉やユーモアを交えた絵画作品を制作する。主な展覧会に個展「KAINUMA and the CHOCOLATEFACTORY」(亀戸アートセンター東京 2024)、個展「超カイヌマ原画展〜ザ・ナイーブ・サンクチュアリ〜」(新宿眼科画廊 東京 2021)、グループ展「Eudaemonia」(Gallery Common 東京 2024)、グループ展「Futurama vol.1」(FOAM CONTEMPORARY 東京 2024)など。

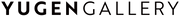

アメリカ・アイオワ州生まれ、ニューヨークを拠点とする。マルチメディア・インスタレーション、写真、コンピューターゲーム、ナラティブデザインなど多岐にわたる分野で活動する。個人的な歴史と権力システムの交差する地点を探求し、経済、欲望、そして制度的支配の構造の中における、若く憤りを持つ男性の葛藤心理に焦点を当てている。

ビジュアルノベルのような形式を用いたマーティンのプロジェクトは、しばしばインディーゲームカルチャーと現代美術の境界線を曖昧にし、主体性、選択、物語の作者性といった固定観念を覆す。アメリカのアート界に根差しつつも、取引される「親密さ」や制度的な不透明性といった彼のテーマは、世界の文化産業全体とも共鳴する。

アーティスト、インディペンデント・キュレーター。1994年、浜松生まれ、広島出身。テクノロジーと社会倫理の関係や、アジア・日本のアイデンティティを巡る問題に焦点を当てる。2019年、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程先端芸術表現専攻修了。また2023年に東京大学大学院学際情報学府修士課程を修了。アジアン・カルチュラル・カウンシルの2024年度ニューヨーク・フェローシップ・グランティーに選ばれている