20年ぶりの油絵具とペインティングナイフ

雑誌『POPEYE』やFM NACK5のフリーペーパー『AIR SCHEDULE』の表紙をはじめ書籍、広告などで活躍する人気イラストレーター長嶋五郎が、20年ぶりに油彩画に取り組む展覧会。描かれるのはハンバーガーやホットドッグ、カートゥーンキャラクターなど自身が影響を受けた1980年代のアメリカ西海岸カルチャーを思い起こさせるもの。描き下ろし作品約20点を公開します。

1973年東京都出身の長嶋は美術教師の父の影響で、幼少の頃から美術に親しんできました。小学生の頃夏休みの自由研究では紙粘土でプロレスの技を50個作るなど屈託なく楽しんでいましたが、美術の原体験はトラウマに近いものがあったと話します。父親に連れられ観ていた日本美術、特に昭和時代の作品に「仄暗く、戦争教育に通じる」雰囲気を感じ取ります。

美術は近寄りがたいものとしてありつつも、大竹伸郎の画集を母親から手渡されたことをきっかけに武蔵野美術大学短期大学に進学することを決め、油絵を学びます。その頃から自身の画風には図らずも陰があることを自覚、人物を描けば観た人から「病的な人間に見えた」といった感想をもらうほど作品には暗いトーンが染み込んでいました。アメリカ映画やジャンクフード、古着にヘビーメタルといった自身が愛した断片的光景にある種の不気味さが潜むのはそんな原体験が影響していると話します。そして、それは戦後のコンプレックスが沈殿したアメリカへの憧れとして表出するのです。

個人の記憶の断片と感情の重ね塗り

理不尽極まる世の中にあっても生活は変わらずに続き、その中で消化しきれない自分の感情が折り重なるように油絵具を厚く重ね塗りしていくとしたら? 掲げた本展のタイトルは「Thick Layer」。

アクリルや水彩、鉛筆による作品をイラストレーターの職人的倫理観で描いてきた長嶋。「誰かのための絵ではなく、次から次に起こる世界的な有事と少しづつ進んでいく自分の生き方と、有機的な感情の層がどんどん上塗りされていく」絵を描きたいと考えるに至ります。

「最近、石膏デッサンを上手にできるようになって面白いと感じているんです。美術を学んだ人の多くが石膏デッサンには良い思い出がなくやめてしまうんですが、久しぶりにやってみたいと思っていて…そこからアカデミックに習ったことがイラストレーターとしてはもちろん、自分自身の写実表現の支えになっていると気づきました」。学生時代に学んだものの「厄介」と遠ざけていた油絵具、ひいては自身の表現の可能性を見つめ直します。

「子どもの頃、チューブから出した絵具をそのまま塗りたくったり、紙を張り合わせて作る図工で糊をつけすぎたりして先生にしょっちゅう注意されていた(笑)」というように画材を盛り込み、厚塗りして描くことは長嶋の初期衝動ともいえます。20年以上イラストレーターとして活躍しながら、ずっと横目で感じていたイラストレーションとは違う絵画の世界。油彩画へのノスタルジーが今、長嶋に迫ります。

ロシア系アメリカ人の比較文学者スヴェトラーナ・ボイムはノスタルジーを郷愁を意味する「復旧的ノスタルジー」と個人的な文化の記憶の「反省的ノスタルジー」とに大別しています。前者は国家や宗教など権威的なものに回帰することを指し、後者は個々人による細部を愛でる感情や行為により権威を疑い、過去を多様な可能性で捉えようとするもの。対象物への憧れとコンプレックスが折り重ねられた長嶋の作品は、スニーカーの品番やジーンズのディテールを愛でる日本の雑誌やサブカルチャーに見られるフェティシズム的表現でありながら、反省的ノスタルジーと見ることができます。

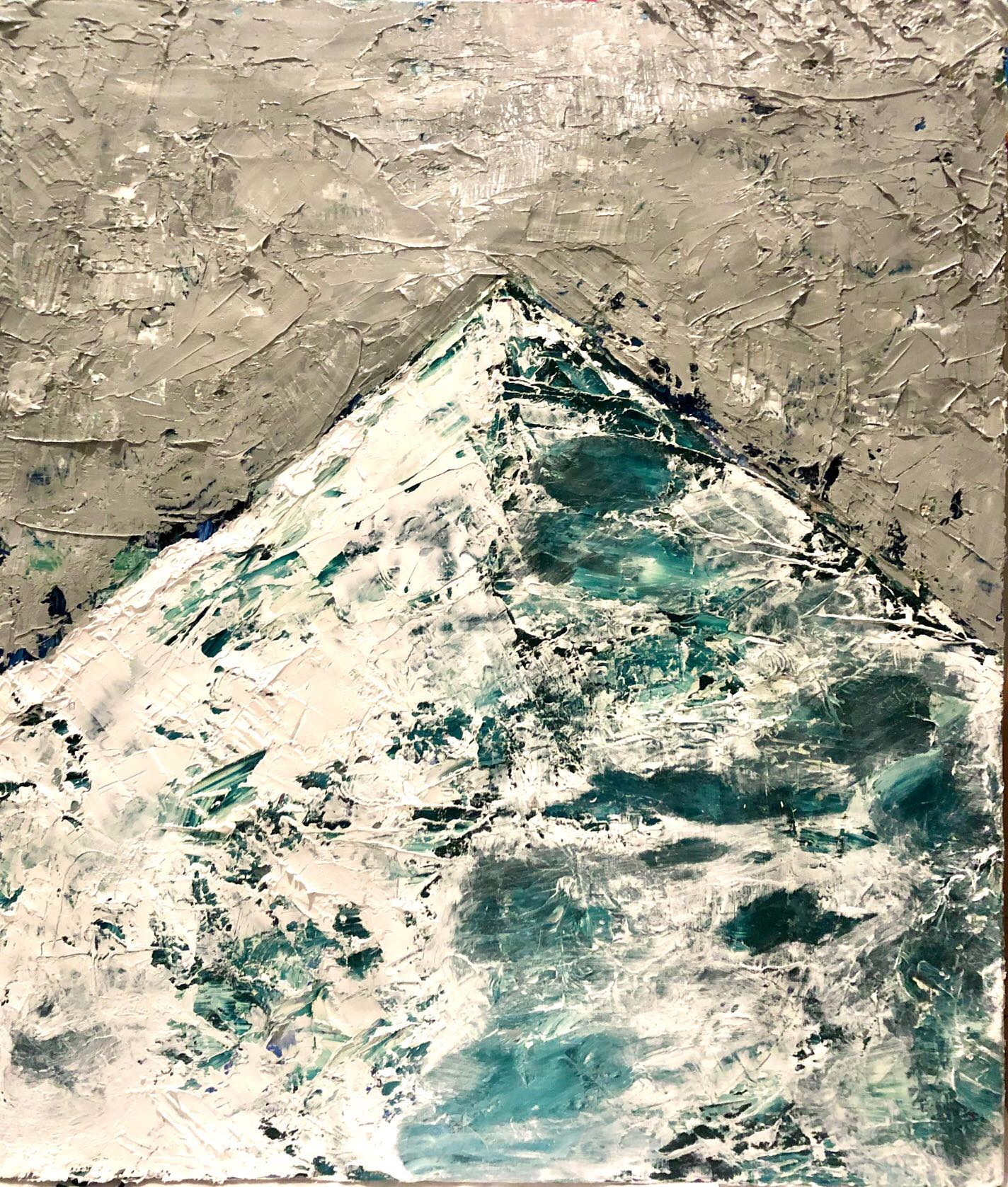

2011年リトルモアギャラリーでの個展で発表した作品「ヤッホー山脈」に始まる山を描いた「mountain」シリーズにおいても、電車の窓から眺める山を「四角の枠の中の三角形」と捉える長嶋の着目の仕方は山を神聖な場所ではなく数多くある断片として称え、揺らぐ存在として見ます。

不完全な世界に生きることの深み

長嶋は久しぶりの油絵具とペインティングナイフで色を重ねるうちに「新しい扉が開く感覚がある」と話します。これまで幾度となく描いてきたハンバーガーも30号サイズで描くなど「バカバカしいことを思いっきり」やってみたいとしながら、モチーフがある具象とそこから逸脱する抽象の間にあるものを描き、意味の変容を表現することも試みます。

これまでの描法やサイズ、モチーフを「当たって砕けろ」の精神でずらして見せる。長嶋による反省的ノスタルジーに世界は生成変化の途中であることを確認します。そして色を重ねて塗っていくことが私たちが不完全な世界で生きる術であり、その色の厚みは今、生きていることの深みとして示されるのです。