感情を記憶する絵

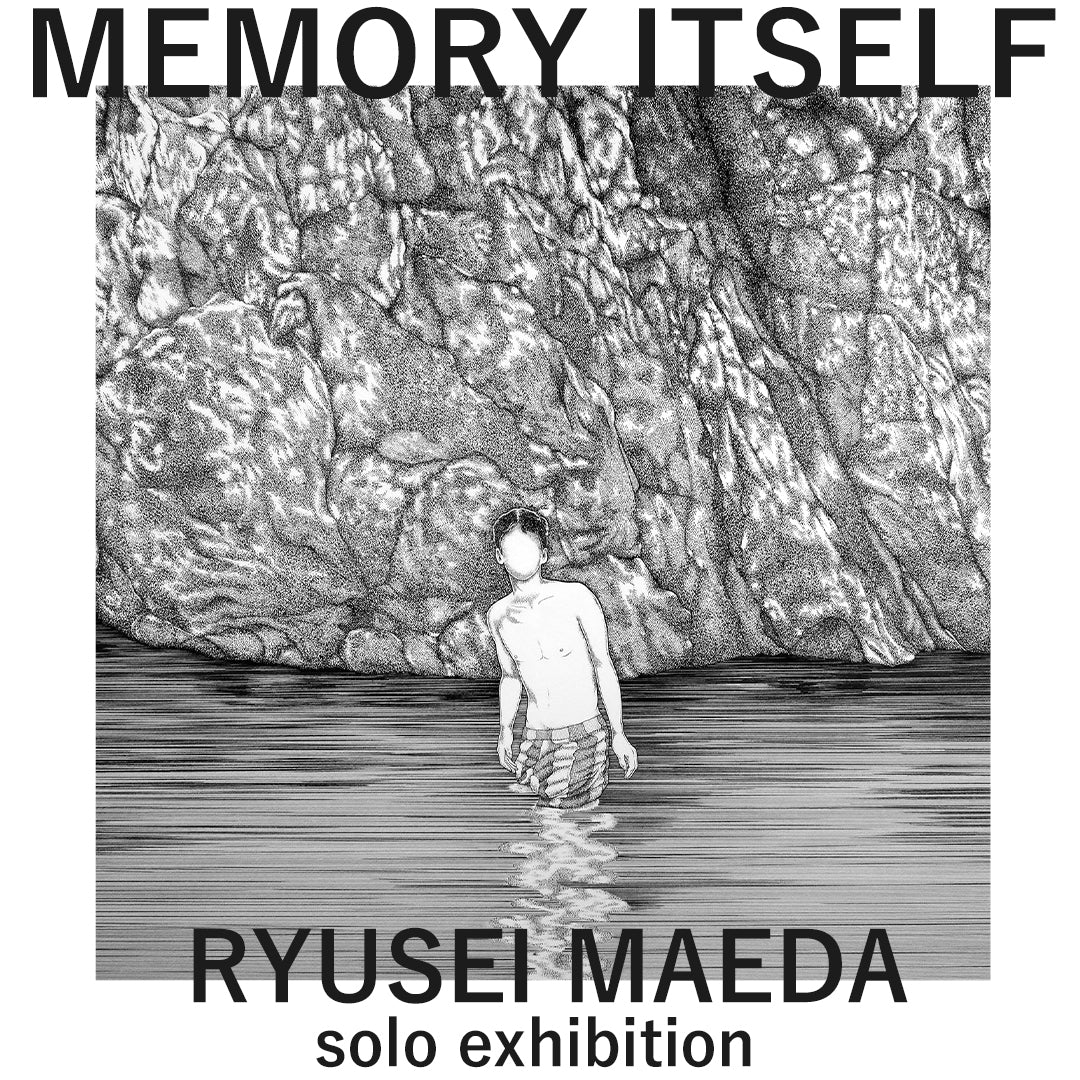

コミック風のタッチで描かれるなんともいえない表情をした人物や虚無的な都市風景、背景には手描きによる偏執的なまでな線条と点描。多次元の要素を組み合わせたモノクロの平面作品を制作する前田流星が、2020年からの3年間に描き溜めた約40点を公開する「MEMORY ITSELF」。

「作品にしようとも思わず、日々撮り溜めている写真からオモロくて自分が気持ちいいと感じる形のものを選び出すと、関係ないと思っていたシーンがシンクロして反応し合う。それを無心になって描くことに興味がある」

1993年兵庫県出身。音楽のCDジャケットや洋服のグラフィックに感化され、アーティストを志します。好きなアーティストにはレイモンド・ペティボン、ダニエル・ジョンストン、バリー・マッギー、マイク・ケリー、フランチェスコ・クレメンテ、大竹伸朗らを挙げ、特に写真家のヴォルフガング・ティルマンスの作品が印象に残っているといいます。

京都精華大学デザイン学部ではヴィジュアルデザインや映像を専攻。在学時に結成したバンド〈バレーボウイズ〉でフジロックフェスティバルのROOKIE A GO-GOに出演、当時同校で客員教授を務めていた藤原ヒロシ氏が監修した学生によるアートプロジェクト集団〈S.U.C.C.(Seika University Culture Club)〉のメンバーとしても活動し、卒業後は京都を拠点にドローイング作品制作を軸にしながらジャンルに囚われない表現活動をしてきました。

いろいろな感情で成り立つ景色

2022年、拠点を東京に移して活動することを決意。その第一歩となる本展でテーマとするのは、記憶です。

「音楽活動を辞めての空白やコロナ禍、上京して過ごすなかで描いた絵からは、その時の情景が確かに見えてくる。良いことも悪いことも自分の感情を絵がいちばん記憶していると感じた。自分にとって環境や気持ちの変化があった3年間の集大成となる展示にしたい」

絵を描くことで社会と繋がることができ、また距離をとることもできるという前田。そうして描き上げた作品は、手を動かし続けて形らしきものになって初めて理解できる編み物のようなもの。いろいろな記憶と感情の糸が交差した模様が現れます。

「春に描いた絵を見ると、沈丁花が咲いている風景や香りを思い出す。風景や写真、匂いや音で思い出すことって、どれも言葉に出来へんけど絶対に覚えとかなあかんなと思う。あの頃に戻りたいってことではなく、こんなこと考えていたなとか、その時に自分が抱いていた感情は忘れたくない」

花に止まる蜂や岩山に立ちはだかるカマキリ、砂漠地帯にそびえる建築物など日常と非日常の風景へのズームイン/アウトを瞬時に切り替え、抽象画をカットインさせる。多重的な画面構成がなされる前田の作品は、幼少期に親しんだ漫画やティルマンスをはじめとする写真家のインスタレーションの影響が見てとれます。

写し取るのは生きる実感

題材にとるのは日々、自身で撮る写真。以前は映画が好きだったことから映画のシーンや新聞、古本などから着想を得ていましたが、自身が身を置いた空間やそこで起こった出来事に肌身で感じた「いちばんリアルなもの」から想像を膨らませます。

「世の中のペースは早く、効率が良い手段もあって次々と新しい表現が出てきている。自分は人間の熱というかフィジカルなものの方がオモロイって思うから、そこと戦ってる感じはある。時代に流されず言葉に出来ない感情や感覚的な自分がオモロイって思うことにまっすぐ向き合っていきたい」

普段見落としている日常の細部と、そこからジャンプして到達する異次元空間をスーパーリアリズム的手法で描く前田の作品には言い知れぬ不安と混沌の時代に紡がれる私たちのいろいろな感情や記憶がドライに浮かび上がります。そこに希望として示されるのが、アートとしての手仕事。

日々コツコツと時間をかけ、自分の手で線と点を描くのは「正直しんどい」とも話します。しかし、自身の深いところと向き合い、描き続けることでしか伝わらない何かがあることを信じています。

インクペンを手に自身の記憶を細密に紙に写し取る前田のモノローグ。生きる実感が薄らぐ現在にあってアートとは、人間の記憶とは実にフィジカルなものであると感じさせます。