広島を拠点に、作品と場所や空間の関係に特に焦点を当てた企画を展開するタメンタイの山本功がキュレーションを手掛ける本企画は、2024年夏の「タイムとマシンの平和利用」に続くものです。

キュレーターステートメント

80年前、原爆投下によって焼け野原となり、「75年は草木も生えない」と打ちひしがれた広島の街は、いまやさまざまな緑に覆われていました。しかし近年、広島市中心部では倒木が相次いでいます。平和と復興への願いを込めて国内外から寄せられた苗木は大きく育ちましたが、その一部は人間が期待した役割を終え、管理の限界を超えつつあります。

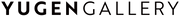

こうした問題意識から断続的に展開してきた企画をベースにこのたび開催するのが、戦後80年特別企画「ひろしま みどりとりどり」展です。東京・表参道のYUGEN Galleryを舞台に、徳本萌子、渡辺真悠、高松明日香、有田大貴の4名が、それぞれ新作を交えて発表します。いまの広島の多様な植生の背景をたどることで、日本の近代化と戦争、そして戦後の復興と現在が地続きのものとして見えてくるはずです。

戦後間もない広島に整然と植えられた幼木の姿や、かつて瀬戸内の島々を白く彩った除虫菊畑を描くのは、映画のワンシーンなどのなにげないひとコマをインスピレーションとしてきた高松明日香です。どちらも、植物の成長とともに発展した都市の経済活動と化学によって既に失われた風景です。しかし画面を眺めてみれば、その地の風景は「色」が集まっておりなすこと、そしてそこにはいまも変わらない「色」があることがわかるはずです。

渡辺真悠は草木の写真を想像上の島に切り貼りした作品を発表してきました。本展では、広島で撮影したさまざまな植物の写真による小さな生態系を、瀬戸内らしいけれどどこにもない「島」にコラージュした平面作品群に加えて、新作となる映像インスタレーションも発表します。これは昨年広島市中区鶴見町の平和大通りで倒木したアメリカサイカチとそのヒコバエの写真を素材にしたもので、手書きアニメーションを投影することで「木陰」をつくります。

「移動する植物とミシン」をテーマに各地で葉っぱを素材とした作品を制作する徳本萌子は、広島で市民の協力を得て収集した葉っぱを縫い合わせた作品「渡り鳥の地図」を展示します。行政の緑化政策の歴史を反映してか、通りや河岸にはさまざまな樹種が立ち並ぶのが広島の特徴です。縫い合わされた葉のまだら模様は、木の性質や環境の多様性を映します。そしてそのことは、木々が人間のためだけでなく、鳥が羽を休め、当て所なき旅の目印となる休息所でもあることを教えてくれます。

原爆の影響は広島市中心部以外にも及びました。原爆投下直後、広島市の周縁部に降った「黒い雨」はその例です。降雨地域とその影響をめぐる科学的な因果関係の立証と政治判断をめぐっては、いまなお裁判が続いています。そんな黒い雨を主題とした新作を発表する有田大貴は、象徴的な物質を画材にした抽象作品を制作してきた作家です。本展では、この雨が降ったとされる地域でキャンバスを広げ、その地の枝葉と、現在の広島市内の有機物からつくった炭化素材を画材にした雲を描きます。

1945年8月から80年の時が流れました。この間、日本を含む世界の一部は安定的秩序のもとに置かれた一方で、そのしわ寄せや矛盾が別の地の対立や紛争を招いていることには心を痛めざるをえません。自然環境への負荷が地球規模に広がっている現状にももどかしさをおぼえます。

そんななか、ここ数十年にわたって記憶の継承のあり方は議論され続けてきました。しかし、未曾有の出来事について、直接経験のない者が継承すべき記憶とはなんなのか、という問いは遠回しに避けられてきたようにも感じます。

そこで一歩立ち止まって、1945年8月6日からは80年もの月日が流れたことを素直に認めることから始めるべきではないか、という思いから本展を企画しました。さまざまな「みどり」にあふれたギャラリー空間で時間を過ごしながら枝葉末節をたどることで、戦後の幹と根を考える機会となれば嬉しいです。